大きな樹林や門構えや塀を傷つけることのない、

戸建て住宅には適当な「スウエーデン式サウンディング試験」の結果から、

敷地の地盤状況は、表土の下は粘土層で、既存の建物の自重の半分ほどの地耐力が、

建物下方の地盤から深さ2.5m、建物上方の地盤から4mは少なくとも続いていることが明らかとなりました。

メルマガ20250128号

*******************************

よりハッピーになる微笑み空間をつくりましょう♪20250128号♪

☆境界のあり方と地形・地盤 その2☆

*******************************

いつも、気長にご笑読いただきまして、ありがとうございます。<(_ _)>

今回も、前回に続きまして、耐震診断後、補強工事には到らなかった件につきまして、

見返したいと思います。

敷地の立地や、地盤状況を事前に調査するのに、

当方が、15年間程所属している東京都建築士事務所協会の練馬支部の先輩H氏に進められた、

C不動産会社の「地盤ナビ」にもずっと助けられておりますが、

市街化地域外、白地図、農地や自然林と都市からはかなり離れたところや、地形や地盤状況を調べるのに、

Google Earthや、国土地理院地図情報、10周年の社会基盤情報流通推進協議会からのプラトウ(PLATEAU)

(国土交通省らの産学官民連携から生まれた)「G空間」と、DXは着々と進められて、

目覚ましく感じられる今日です。(その「G空間EXPO2025」がオンライン上でも1月22日から2月7日まで、

公式サイトhttps://www.g-expo.jp/において開催されるとのことです。)

東京都S区の件の敷地状況を、崖線沿いであり、敷地の西と東で高低差が8メートル程あるため、

その地盤状況を、東京湾へ流れ込む川沿い辺りから、スケールや緯度経度を合わせて調べるのに、

昨年のゴールデン・ウイークの多くの時間を費やすこととなりました。

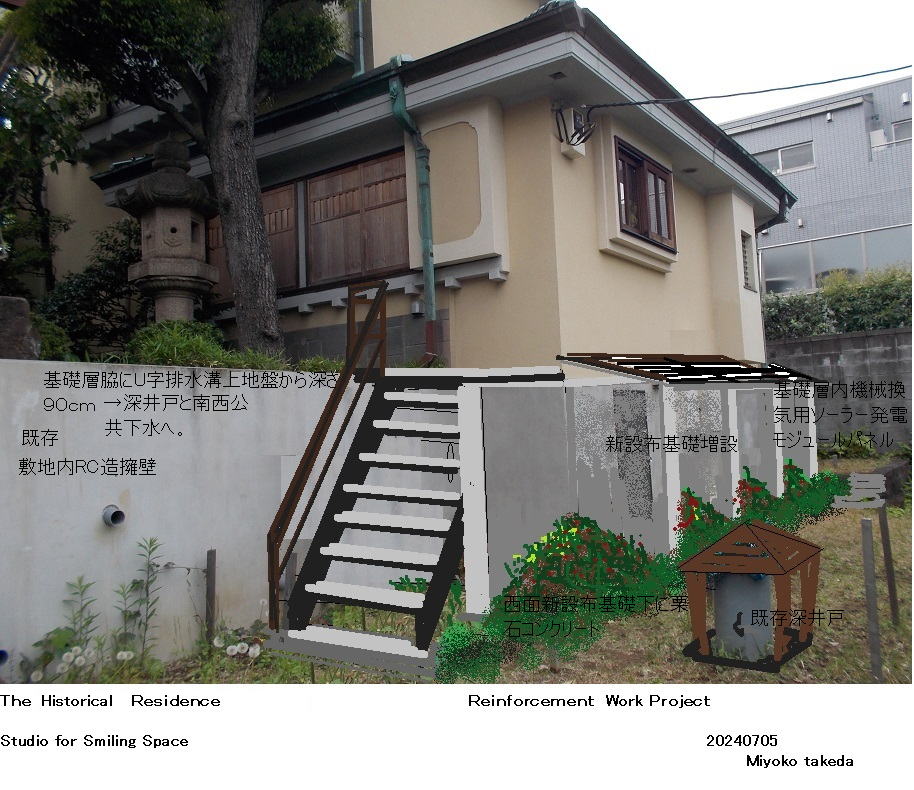

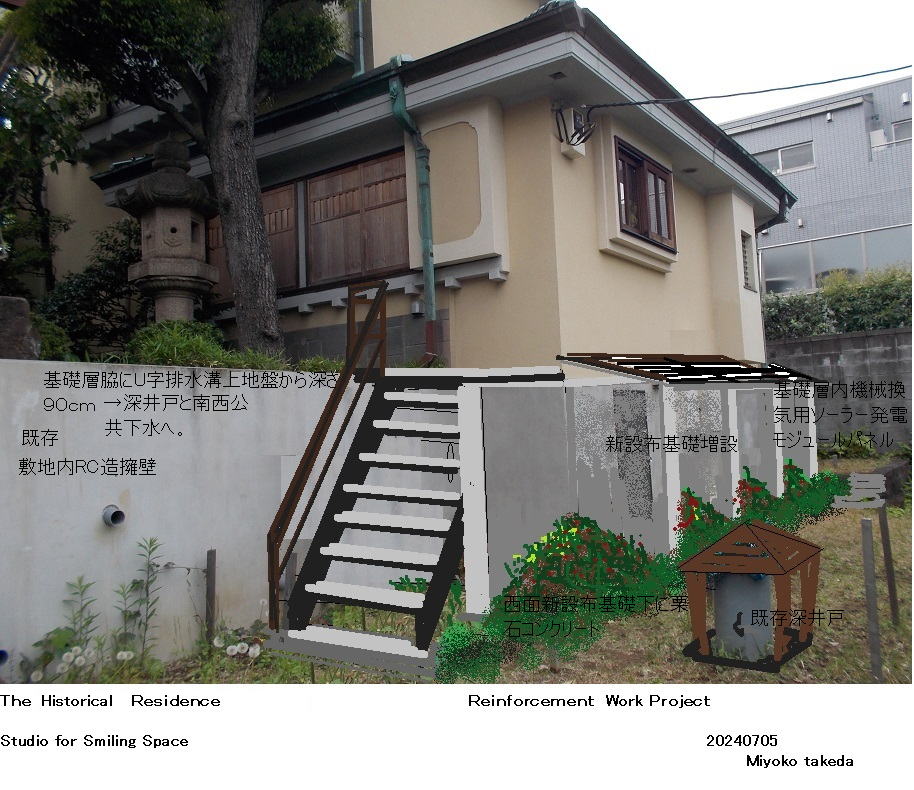

立派な歴史ある、土壁、瓦屋根の洋館の木造2階建てで、時代の変遷の感じられる、

昭和事変の頃としては確りとした、元々、斜面地の上方に建つ、コンクリート造布基礎の建物でした。

地盤沈下だけでなく、長年の風雨や、昨今の大雨で生じた水の流れに削られたためか、

戦後、日常生活の使い勝手から増築された斜面の下方の建物部分は、

元々の建物の(斜面下方、崖側)西面に悪影響を与えて、減築されましたが、

その西面の布基礎底盤の底面が顕れているほど、地面が削れていました。

マンションのような、流行りの広々とした空間とするためにか、

複数の土壁、構造として効く耐力壁が撤去されてしまい、

納まりの為に柱が半柱となったりと耐力のもてない、地震時には踏ん張れない壁となり、

上下階のつながりも弱くなり、屋根や外壁を元々の通りにと綺麗に更新していても、

基礎層も含めて雨染みや2階の南西出隅には雨漏りが見られて修繕が続いている、

そうした見た目は綺麗なリフォーム改修工事後に、

その結果を見ている関係者I社のМ氏やI氏が案じて、昨春、

当方に耐震診断と補強設計の依頼がありました。

そうして、簡易現地調査後の耐震診断から、地震時の建物の揺れる傾き、

層間変位角がかなり大きく、1/60よりも大きい方向もあり、

地震時にはかなり大きな揺れとなり、危険な状態になっていると、

聡明で人を動かす素質豊かな施主M様に、

それまでの改修工事を率いて進めてきた関係者2名も含めた打合せで、データを前に報告し、

委託契約後には、元請施工会社のI社の協力を得ての精密調査後に、

それを確かめて、彼らの思い入れも重んじて、綺麗になった更新後の屋根や、外壁は触れないように

補強案を考えて報告しておりました。

M様より減築の経緯や状況を伺って、最も気になっていた地盤の調査のために、

大きな樹林や門構えや塀を傷つけることのない、

戸建て住宅には適当な「スウエーデン式サウンディング試験」の結果から、

敷地の地盤状況は、表土の下は粘土層で、既存の建物の自重の半分ほどの地耐力が、

建物下方の地盤から深さ2.5m、建物上方の地盤から4mは少なくとも続いていることが明らかとなりました。

そこで、確りとした地盤改良(栗石コンクリート、ラップルコンクリート)をしなければ、

雨水を制御し既存のコンクリート造布基礎を補強する基礎層も、その上に支持され補強される上部構造も、

大地震時には、危険な状況になると明らかになったのでした。

その敷地の下方にあるのは、区有通路でした。その4m弱の幅員の通路を挟んで、木造住宅地域が通路に沿って連なり、

沼地に(おそらく松杭上に)築かれた寺院の敷地、墓地方向へと広がっていました。

(敷地内地盤調査や、広域の地形・地質・地盤状況がオンラインで調べられ3Dでも

見れるようになることに有難く感じられて、更に進められるようにと期待しています。)

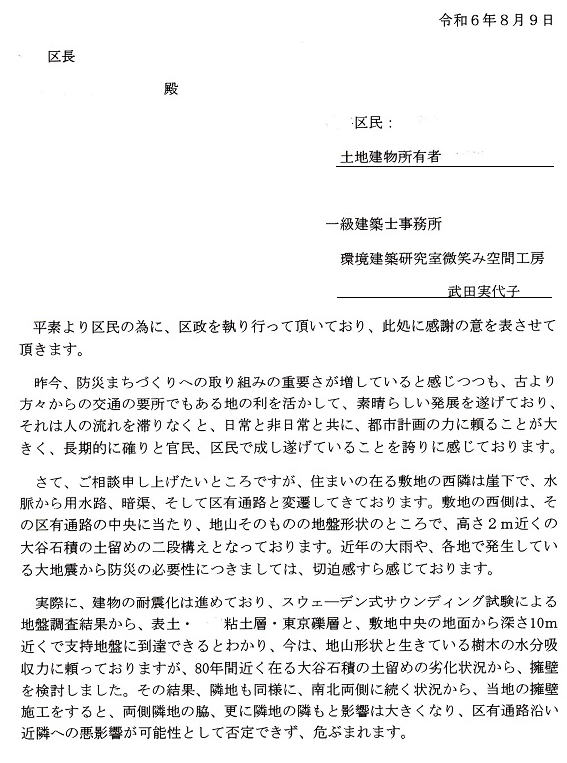

困難なのは、実際の工事方法でした。

密集地域でなく広々とした敷地でも、歴史的な歌舞伎門や塀、築85年以上の複数の棟、

長年、手入れをされてきた庭の多くの古い大木に構成された敷地ですので重機が入りません。

崖下も、区有通路沿いですが、2mの高低差のやはり築後85年以上の擁壁は、

二段構えで、途中はやはり大きく育っている古木で、合計の高低差は4m以上です。

リフトを掛けて、重機が運搬できるか、工事中に地崩れしないという保証はないのです。

一方で、昭和時代のように人力頼りというわけにはいかない労働環境ですし、人手不足の昨今です。

最適なのは、通路沿いの脆くなった大谷石の二段構えの土留め、擁壁を更新して、

高さ4m強の鉄筋コンクリート擁壁が支持できるように東京礫層まで場所打ち杭をして、

擁壁を区有通路境界沿いに敷地内に築造して、地盤改良時に発生する残土を、

敷地内処理できるようにするためにも、そこから開始して、

その擁壁にリフトを掛けて重機を上げて敷地内での工事に使用できるようにすることと、

昨年8月には考えるに到りました。

⇒地震時に滑動する懸念があり東京礫層まで深さ6m強の杭打ちが必要。

しかしながら、更に問題なのは、区有通路沿いの

西側敷地境界線の南側隣地と北側隣地との境界に発生する崖崩れの可能性のある部分、

それはキリが無くなる可能性もあり、それらをどうするかです。

両側隣地の土留めに影響を及ぼす可能性があるということです。

望まれるのは、S区、もしくは、東京都主導で、区有若しくは都有通路沿いを、

全て、安全な東京礫層に支持される杭とその上に接合される鉄筋コンクリート造の擁壁が、

地域の安全のために一気に築造されることです。

そこで、下記の提案書を用意しましたが、

リフォーム改修後に、その結果から後追いで耐震診断と補強設計になった通常とは逆の経緯で、

その点は関係者の理解から乗り越えられても、

既存の基礎層を守る古木と共生しながらの雨水の制御は可能となっても、

地盤調査から判明した地盤改良の確りとした適切な施工方法を実現するにはと、

歴史的建物を地盤改良のために外科手術的に復帰させる計画も、

実際の施工者が尻込みする難点、

施工中の(地崩れや建物傾斜を防いでの)安全確保が、最後まで残りました。

(西側の地面で摩擦杭のように鋼製管を(深井戸下?)支持層まで多数打ったとしても、

一面のみの建物から離れているところで、施工可能となりますので、

建物下の地盤改良とはならず...)

俯瞰して洞察力のある施主のM様は、

当初からの流れを見返して全体計画の仕切り直しを、

落ち着いてするべきとの英断を下されました。

その為に、当件から引くことになりました当方へ、この件が依頼された経緯からも、

下記の書面は、様々な事情からオフレコの、かなりラフな草稿の儘で、

「星に願いを~☆」の未提出の物です。

当該歴史ある木造2階建て住宅の安全を第一に考えてのことでしたが、

地山に育った古い大木を手入れし続けて、

85年間土留めとして在り続けた、

二段構えの大谷石の擁壁を、残しておきたい心もあるのです。

素晴らしい景観で、正に建物と庭と暮らしの青空空間で、

樹木の根っこが雨水を吸って、公共下水への流入を抑えているのですし・・・。

寺院までの街区が、付近には少ない防災公園などオープンスペースであれば可能なことですし、

それだけのスペースがあれば、そこにクレーンを入れての

敷地内工事も可能であったかもしれないからです。

一方で、別件ですが、市街化調整区域、山間地でも、

プラトウやG空間で、45年前の地盤調査データを確かめて、

比較的風が強いところでもあり、大雨による経年変化などが、

敷地沿いの道路や、隣地の崖にないか、

確かめられるようになることが待たれます。

此処まで振り返りますと、やはり「境界」の在り方は、

法的には、所有地の境界線と登記事項、測量図から明らかで、厳守されるべきものですが、

崖線や河川沿いなど自然地形が関係してきた場合、

境界領域と空間的に捉えることが妥当と考えられます。

実際、前回、少し取り上げましたT様邸の新築時に崩れた大谷石の高さ1.8m程の擁壁の、

下方となる隣地は、建物をRC造で、崖の高低差分は空けて建てられていました。

その大谷石の擁壁が続く街区の奥では、崖の上方や下方でも木造住宅がありました。

やはり、前回取り上げましたY様の土留めは1.2m程でしたが、その下方の住宅は、

その高低差よりも少ない距離、60cm(一応安全と考えられる最小距離は地盤の地質に拠る

と考えられますが)空けて建てられていました。

この高低差が8メートル以上で、その斜面は下方の隣地の所有地に含まれて、

上方の崖線が敷地境界線である場合はどうなるのか。

より広範囲の境界領域となります。

その斜面を安定させるためには、複数の民家である所有者方の範疇ですが、

40年間、そのままで、その間の風雨で経年変化も感じられるところです。

隣地であっても、その所有地をユニットネット工法(自然斜面補強土工法)などで

砂漠化させずに、風雨で削られず、地崩れを起こさないように、

安全に保持して活かすために、

斜面の地盤を安定させて、大地震時や大型台風の際にも、

安全に支障のないようにする為に、公的な手続きや助成制度が切望されます。

都内では新宿区などで、擁壁工事への助成制度があるそうなので、

都(=都民)の財産を利用した26億円?工事費の東京湾お台場の大噴水は要らないので、

近い将来、実現できるのではと「星に願いを~☆彡」と天を仰ぐのです。

次回も、どうぞ、お楽しみに~~♪